L’accompagnement des mourants

À l’heure de la maîtrise du vivant

Marie-Jo THIEL*

Les actes médicaux et techniques qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler la « maîtrise du vivant » ont profondément transformé le mourir: les représentations autour du corps, de la maladie grave, de la mort, du pouvoir de la médecine et, conséquemment, les pratiques, les responsabilités et les enjeux du temps de la fin.

Cette réflexion voudrait évoquer quelques-unes de ces transformations parfois décapantes et les conséquences éthiques et théologiques que celles-ci impliquent quant à l’approche de la mort.

1. Les mutations médico-technologiques autour du mourir

Au milieu du XXe siècle, on est passé, en l’espace de quelques décennies, d’une médecine relativement artisanale à une médecine technicienne sachant réanimer, traiter la douleur, maintenir artificiellement en vie afin de se donner le temps de prélever des organes… Au niveau de la relation médicale, on est passé d’une médecine dite « paternaliste »1 essayant de « protéger » les malades d’un pronostic jugé trop lourd à une relation beaucoup plus contractuelle, et puis à une obligation d’information inscrite dans la loi du 4 mars 2002, à une réelle exigence de consentement pour tout geste médical, jusqu’en fin de vie.

La mort est ainsi devenue peu à peu, dans un premier temps, un échec du faire médical, géré dans les hôpitaux plutôt qu’à la maison. Dans un second temps, aujourd’hui, elle est considérée comme un inéluctable mais technologiquement contrôlé… L’être humain est, en effet, lui-même pris dans les rets de la maîtrise du vivant, jusqu’au bout, jusqu’à la mort même. Et, en général, avec le consentement du sujet (cf. infra).

En parallèle à cette évolution médicale, la même période voit, sur le plan religieux, la prégnance sociale forte des religions (et du christianisme en particulier) faire place à une recomposition du croire en Dieu et une poussée de sécularisation transformant assez profondément les manières de pratiquer sa foi (distanciation de l’institution). Très présente sous forme institutionnelle2 au moment où la médecine demeurait relativement artisanale, la présence religieuse se transforme assez considérablement avec la période récente. Ces mutations concernent aussi bien la forme que le « contenu », si l’on peut dire. En effet, les aumôniers d’hôpitaux, visiteurs de malades, accompagnateurs de mourants sont très souvent, aujourd’hui, des équipes de laïcs. Quant au « contenu », il relève moins aujourd’hui de la proposition liturgique, rituelle, confessante (devenue plus rare) que de l’accompagnement humain « laïque »: l’équipe d’aumônerie visite souvent tous les malades dans le respect de leurs croyances.

L’accompagnement des mourants se transforme avec ces mutations. Il faut bien pouvoir donner sens au vécu qui voit s’approcher la mort… Tâche difficile quand les grandes idéologies culturelles perdent de leur prégnance, quand les religions sont reléguées dans la sphère privée, quand priment des machines souvent utiles mais qui ne créent pas de lien social ou amical, ni de lien de respect, quand s’estompent la référence au symbolique et, avec elle, l’horizon du sens.

La technologie médicale représente, certes, un incontestable progrès au sens où nombre de pathologies peuvent être dépistées, traitées, enrayées. Il faut savoir s’en réjouir! Mais sa place n’est-elle pas devenue trop grande? Si grande qu’elle suscite un malaise palpable, un sentiment paradoxal, mixte3 d’angoisse, de jouissance et de désarroi. On cherche une solution; mais quand on est enfermé dans cette perspective, la seule solution, c’est encore… la technique. On ne connaît qu’elle. Et surtout, on la présente comme le nouveau « messie » susceptible de procurer l’immortalité, la santé, le bonheur… La technique est donc et en amont et en aval. Et on entre ainsi dans un cercle vicieux où le pouvoir biotechnologique fait fantasmer, où l’être humain est relégué dans une instrumentalisation à la fois recherchée, consentie et dénoncée. Et on aboutit à une réification in-sensée, contre-morale…

Nombre de malades4 sont finalement prêts à tout pour survivre un temps… Faut-il alors parler de courage, de résignation, d’angoisse devant la mort? Ne s’agit-il pas simplement et peut-être trop souvent de l’emprise de la technique? Du « bio-pouvoir » exigeant un biopouvoir toujours plus performant? Voire du « salut » par la technique? Car ce que l’homme moderne craint véritablement, c’est peut-être moins la maladie, voire la mort, que la panne technique, c’est-à-dire « que l’on ne puisse plus rien faire », car « tant qu’il y a quelque chose à faire, il y a de l’espoir »… Comme s’il reliait trop exclusivement le sens de sa vie et son espérance et sa possibilité de vivre au faire technique… Combien de malades agonisants sont envoyés à l’hôpital parce qu’on espère encore un miracle du « faire »? Combien de familles ne comprennent plus qu’un proche puisse vouloir mourir chez lui? Elles lui reprochent en quelque sorte de désespérer, de ne pas recourir à un faire encore possible… Car celui pour qui il n’y a effectivement plus rien à faire est « déjà » mort, il « doit » mourir; même si la mort naturelle n’a pas encore achevé son œuvre, il ne peut plus survivre… Et cela peut aller jusqu’à la désertion des visites des proches… La panne technique suscite une demande d’euthanasie d’autant plus facilement qu’elle donne l’impression d’inclure dans son interruption les soins de base. Or ces gestes de nursing continuent d’être mis en œuvre en cas de limitation des soins ou d’arrêt des traitements actifs en réanimation. Mais voilà, quand le faire curatif s’arrête, on est « déjà mort ». Ce qui fait rejaillir la charge sacrale sur les biotechnologies. Celles-ci en deviennent conséquemment objets de vénération et de crainte, « puissances quasi divines » (ayant pouvoir de vie et de mort) auxquelles on offre son corps en sacrifice pour que le « je » puisse vivre et accomplir son devoir jusqu’au bout.

Ainsi la mort change de statut. Avec la maîtrise du vivant, elle représente moins le terme « naturel » de l’existence humaine que l’arrêt d’un « faire »; une limite qu’il faut cependant assumer comme ultime acte de volonté d’une personne et avec les gestes techniques « qu’il faut », à l’hôpital de préférence. Elle est moins la conséquence d’une commune finitude que tous subissent que l’acte personnel que chacun doit gérer, le moment venu et de préférence à l’avance (contrat obsèques, assurance-vie, directives anticipées) afin d’être acceptable, « propre », correct, voire intentionnel comme tout acte… Une agonie qui dure devient indécente et inadmissible. La mort, tout en se médicalisant, se privatise et se subjectivise.

D’ailleurs la « mort naturelle » existe-t-elle encore quand la mort n’est plus que l’échec de la technique? Et si elle n’existe plus, il n’y a plus de différence entre « provoquer délibérément la mort » et « laisser mourir », celui-ci devenant pire et en tout cas plus insupportable que provoquer la mort… Laisser mourir, c’est, dans ce contexte, ne pas faire ce qu’il faudrait faire. Renversement total et inouï pour l’éthique et partant la théologie chrétienne, puisque ce qu’elles considéraient traditionnellement comme faute devient un bien et réciproquement… Mais est-ce acceptable?

On touche en tout cas du doigt une profonde mutation sociétale qui affecte jusqu’à l’inéluctable du mourir: la société secrète des performances biotechnologiques qui, à leur tour, restructurent l’espace et le temps, suscitent une nouvelle vision du monde et de l’humain et, finalement, de nouvelles performances… et un nouveau vocabulaire. Plutôt que de parler d’euthanasie, on parlera d’« offrir la mort » ou de « permettre le sommeil ».

Et le mourant dont il est question d’accompagnement, qui est-il? A partir de quand est-on mourant? Et quand doit commencer cet accompagnement? La réponse est modulée non seulement par le statut de la mort que nous venons d’évoquer, mais aussi par le fait que la situation de mourant est aujourd’hui très mal identifiée; la fin de vie arrive progressivement mais, bien souvent, pour les cancers par exemple, le malade reste relativement autonome quasiment jusqu’à la dernière semaine de son existence. Et là, subitement, comme lors d’un tremblement de terre, tout s’effondre et on meurt en quelques jours. Ce qui peut être vécu comme un bien pour lui et sa famille. Quand bien même, sur le plan humain ou religieux, on dira peut-être aussi: oui, mais qui le préviendra de l’imminence de la mort? Car il a éventuellement encore des affaires à régler, des pardons à demander, des liens à consolider… S’il n’a pas conscience de sa fin proche, pourquoi devrait-il s’occuper de cela?

Alors, l’accompagnement des mourants, quand doit-il commencer? Et comment accompagner? Les mutations contemporaines ne vont pas sans interroger les accompagnateurs du mourant. Que convient-il de faire? Que peut-on faire? A moins qu’il ne s’agisse plutôt d’être que de faire?

2. Les mutations religieuses autour du mourir

Sur le plan religieux, nous l’avons noté, la même période voit également de nombreuses transformations et, partant, de nombreuses questions.

Les religions représentent, sans conteste, des ressources précieuses permettant aux croyants de s’assumer dans leur vulnérabilité. Leur présence au temps de la médecine paternaliste en atteste comme d’ailleurs toute l’histoire du christianisme, qui a largement contribué au développement des hôpitaux. Mais alors pourquoi les médecins d’hier n’ont-ils pas davantage informé leurs malades sur une mort proche (voire une pathologie très grave), puisque ceux-ci pouvaient bénéficier d’amples ressources spirituelles à disposition? La croyance religieuse n’apporterait-elle pas de secours? Mais, dans ce cas, pourquoi les professionnels d’aujourd’hui sont-ils souvent si démunis sur le thème de la communication, alors que leurs malades n’ont jamais été aussi bien informés?

En fait, au temps de ce que l’on a appelé le paternalisme médical, le médecin se perçoit avant tout comme un « père » vis-à-vis d’un malade ignorant, vulnérable et affaibli. Il doit « protéger » son patient, voire se substituer à lui pour faire son bien. Il n’annonce pas de « mauvaises nouvelles »: cela ne convient pas à l’idée, à la représentation (non dénuée de scientisme) qu’il se fait de son rôle, cela pourrait importuner davantage encore le malade et aggraver son état. En fait, jusqu’à ces dernières décennies, il n’a pas non plus grand-chose à annoncer, sauf la mort, et il ne le fait pas et les familles ne le lui demandent pas… Il informe cependant les proches et ceux-ci informent, ensuite, le curé ou le pasteur du lieu. Mais ce faisant, force est de constater que le malade n’est finalement pas autant tenu dans l’ignorance qu’on a pu le dire. Au contraire. Cependant, plus que par une prise de parole isolée, c’est par des rites divers, relevant de la coutume et de la foi, et unissant toutes les personnes, jeunes ou âgées, vivant sous le même toit, que le prêtre/pasteur et les proches annoncent finalement au malade la gravité de son mal. Leur information est à la fois verbale et gestuelle. Elle donne à des actes de dire ce que la parole ne peut pas tout en conférant les ressources nécessaires à cela grâce aux gestes (sacramentaux) accompagnant la parole. Le mourant reçoit ainsi une information sur la proximité de sa mort, paradoxalement plus explicite que celle qui peut s’opérer par la médiation de la seule parole, et pourtant moins désespérante, si du moins il est croyant. Une information verbale brute risque, en effet, toujours d’anéantir au moins momentanément, puis d’enfermer la personne malade sur elle-même; alors que l’annonce croyante rituelle informe, elle, de l’essentiel, en réinstituant les liens de soi à soi, de soi à autrui, de soi à Dieu, en gérant le rapport spatio-temporel; ce faisant, elle permet au malade de comprendre non seulement ce qui le fait souffrir, mais aussi d’être remis en tant que sujet à l’hospitalité de celles et ceux qui l’accompagnent dans cette épreuve; l’hospitalité au double sens de ce mot: l’annonce croyante rituelle reconnaît, en effet, non seulement que le malade reste une personne vivante jusqu’à la fin, un acteur de sa vie, mais elle le reconnaît conjointement et comme hôte accueillant et comme hôte accueilli. Elle lui permet donc et, en même temps, l’enjoint à faire face de manière pleinement humaine, mais seulement humaine, avec les forces mais aussi les limites de sa corporéité. Elle assume ainsi la vulnérabilité et la finitude en communauté. Elle espère la guérison presque jusqu’au bout (cf. rituel de l’onction). Et si la mort est inévitable, cette mort dont la prière chrétienne demande qu’elle soit « non subite », elle procure à chacun suffisamment de ressources symboliques pour mener à bien cette dernière phase de l’existence, pour se préparer, le moment venu, à se séparer progressivement et paisiblement des siens après avoir apprêté son âme pour le grand passage. L’annonce de la proximité de la mort et le mourir lui-même interviennent donc, le plus souvent, au domicile du malade, comme un fait massif, mais avant tout religieux et socio-familial.

Au temps de l’autonomie de l’usager de santé, c’est le médecin qui informe prioritairement la personne malade, dans le cadre d’une relation contractuelle où il n’est lui-même qu’un prestataire de service, mais investi de toutes les promesses de la médecine technologique moderne. La mort elle-même change donc de statut, nous l’avons noté. Elle est cependant moins annoncée de façon directe qu’indirectement par le biais d’euphémismes: « Non, ça ne sert à rien, c’est inutile, il n’y a rien à faire… » Le malade est souvent relégué à sa solitude, à son impuissance. A l’inverse de la période précédente – quand bien même il ne faut ni idéaliser ni diaboliser, ni le passé ni le présent -, il n’y a pas renforcement du lien social, il n’y a pas réinstitution de liens, au contraire. Le malade, le plus souvent, n’a d’autre alternative que de mourir seul comme il a dû assumer seul sa maladie. D’autant plus seul qu’il ne peut pas non plus se référer à des mondes symboliques susceptibles de l’accueillir pour lui permettre de donner sens à sa vie…

3. L’accompagnement des mourants

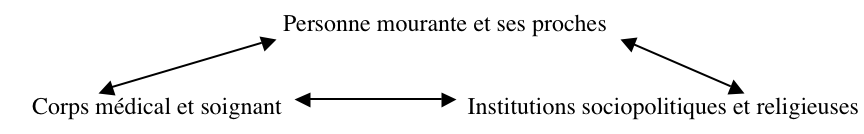

L’accompagnement des mourants apparaît ainsi comme une tâche plus urgente que jamais, quand bien même ses contours s’avèrent aujourd’hui mal définis. On peut cependant y voir un peu plus clair en distinguant trois pôles à la fois singuliers et articulés aux autres.

L’accompagnement du mourant et de sa famille

C’est la personne mourante qui est d’une certaine façon l’acteur principal de cet accompagnement. C’est elle qui y consent ou non. C’est à elle d’exprimer, si elle le veut, des souhaits, un désir. C’est d’elle dont il faut prendre soin, mais sans la prendre en otage et sans que pour autant ses souhaits soient contraignants pour les autres partenaires de l’accompagnement: soignants, familles, bénévoles ne doivent pas non plus être pris en otage… Ses souhaits ne sauraient, en particulier, obliger quelqu’un à enfreindre la loi. Quand bien même le mourant est l’acteur principal, chacun doit pouvoir s’y retrouver et pouvoir s’humaniser au cœur de l’épreuve traversée ensemble.

Si les proches restent les premiers accompagnateurs du mourant, ils ont pourtant besoin, eux aussi, le plus souvent d’être accompagnés. Les familles, en effet, sont souvent rudement éprouvées par la pathologie en cours et restent obnubilées par la technologie. Et on ne peut que souhaiter, tant pour elles que pour le malade, que l’accompagnement ne commence pas au moment de la mort… Cela étant, quand la Parque s’approche, les familles sont souvent prises au dépourvu. Cela peut paraître paradoxal. En fait, le malade ayant réussi à traverser maintes périodes aiguës, on pense qu’il traversera aussi celle-ci, que le « faire » médical saura encore « y faire »… Surtout, les familles n’ont aujourd’hui très souvent jamais vu mourir quelqu’un, a fortiori quelqu’un de leur famille. Et la mort leur fait très peur.

Je prends quelques exemples.

– Nicolas a fait une suite de complications hémorragiques et il va mourir. Le médecin annonce explicitement à son épouse, à deux reprises, qu’il va mourir de façon imminente. Mais l’épouse ne comprend pas et cherche absolument à le faire manger, lever, alors que cela est impossible…

– Joséphine est en maison de retraite. Elle fait un malaise cardiaque et est emmenée d’urgence au centre hospitalier. On la réanime, mais elle reste dans un état critique. Elle refait un malaise et entre dans un coma très agité… Son fils voudrait lui prendre la main, mais c’est impossible, elle est trop agitée, « comme si elle était mécontente d’avoir été réanimée », dira ce fils, déconcerté…

– Bernard vient voir en réanimation sa maman qu’on a trouvée inanimée chez elle… Elle va mourir, lui dit le médecin. Elle est intubée, mais respire doucement, calmement. Bernard, pourtant, est terrifié par les appareils, il n’ose approcher, il reste à 1 mètre du pied du lit, comme cloué sur place… « Il priera pour elle », dit-il, mais impossible de le faire avancer… Après cinq minutes, il s’en va.

- Irène a promis à sa mère qu’elle pourrait mourir chez elle, dans sa grande maison où elle a toujours habité. Mais quand vient l’agonie, c’est la panique, elle n’ose plus entrer dans la chambre, elle entrouvre la porte pour jeter de l’eau bénite sur le corps, puis referme vite la porte à clé.

Ces quelques exemples évoquent à leur manière ce qu’on espère être mis en œuvre dans les services de soins palliatifs, dont le mérite est non seulement de proposer un accompagnement, et au mourant et à sa famille, mais aussi d’éduquer à l’accompagnement. Car l’accompagnement ne peut être ni seulement un geste de la main comme on a pu parfois le caricaturer, ni seulement une parole; il passe par une alliance assumant les attitudes et les discours et le silence, une juste proximité au cœur de laquelle le mourant peut décider lui-même de la manière dont il veut mourir. Car même bien entouré, il se pourrait encore qu’il ait malgré tout envie d’être seul pour le grand passage, ne fût-ce que pour ne pas faire de peine à un proche qui l’aura bien accompagné. Ce que les proches ne comprennent pourtant pas toujours.

Une relation d’alliance devrait, en outre, permettre de rassurer quelque peu, de dire ce que l’on a à se dire, de se reconnaître mutuellement dans sa dignité, de se dire au revoir, éventuellement de se pardonner, de confier ses dernières consignes, et ainsi de suite, sans abandonner l’autre, sans se cantonner à un faire, éventuellement de sortir d’un faire technologique omniprésent… De nombreux écrits évoquent aujourd’hui ces points qu’on ne saurait répéter assez mais que je ne détaillerai pas.

L’accompagnement n’est pas facile pour autant. La mort reste toujours une rupture. Et son vécu est déterminé par les personnes qu’elle met en présence, avec leur histoire, mais aussi leurs représentations mentales autour de la fin de vie, leur sentiment de dignité ou d’indignité. Accompagner une personne parvenue au terme de sa vie, c’est bien sûr lui proposer une présence fraternelle, gratuite et pacifiante, mais en ayant conscience que l’accompagnement lui-même reste marqué par la finitude, les limites, la vulnérabilité de chacun des partenaires, que la théorie des livres, si elle est utile et même précieuse, ne s’applique pas telle quelle dans la pratique… L’accompagnement se doit d’être véritablement humain et pleinement humain, tout en assumant les limites humaines.

L’accompagnement médical et soignant

Il s’agit pour le corps médical et soignant non seulement d’assurer des soins, mais encore de prendre soin, sans que l’une ou l’autre de ces deux dimensions ne soient détournée. Le plus souvent, à ce stade, il ne s’agit plus de soins curatifs. Faut-il rappeler, néanmoins, que l’arrêt ou la désescalade de ceux-ci ne doivent jamais faire arrêter les soins dits de base ni donc aussi l’antalgie. Nul ne peut mourir en paix s’il doit traverser d’horribles souffrances. On a fait d’immenses efforts, mais malheureusement il reste encore des poches de résistance. Quant aux gestes techniques, ils occupent aujourd’hui l’essentiel du temps des soignants. Impossible le plus souvent de s’asseoir à côté d’un mourant. La nouvelle donne de la gestion hospitalière, quand bien même cela frustre les soignants, ne permet plus cela.

Cependant, les gestes techniques peuvent s’effectuer non seulement de façon professionnelle, mais aussi de manière à ce qu’ils prennent soin de l’autre… Aux gestes s’adjoint une présence humaine, une attitude de juste distance (ni trop loin, ni trop près) permettant à chacun d’exister dans le respect de l’autre, voire une réelle compassion; celle-ci a, souvent, été très décriée ces dernières années, parce que mal comprise, confondue avec la pitié ou l’écrasement émotionnel; or, la compassion ne désigne ni l’une ni l’autre, elle est plutôt cet « être-avec l’autre » jusqu’à en être touché émotionnellement, elle est cette proximité du cœur dans la distance du cum qui préfixe ce mot, elle est cette présence impuissante à combler l’angoisse et les manques de l’autre, cette présence assumant sa propre vulnérabilité jusqu’à permettre cette rencontre entre personnes qui souffrent… Tout le monde n’éprouvera pas de compassion pour autant. Certains même s’en défendent. Certains s’en protègent. De fait, il n’est pas facile, surtout pour des jeunes soignants, de côtoyer la mort. Cela demande apprentissage et formation et maturation… Cela demande aussi qu’on soit une équipe. Cela demande enfin qu’on ait trouvé des ressources de sens pour sa propre vie. Car, comme dit un proverbe africain, « on ne va pas à la guerre sans munitions »… Mais cela permet de découvrir qu’il y a plus d’intérêt à partager sa souffrance qu’à la taire, qu’on peut rester une personne touchée émotionnellement tout en continuant de soigner dans la juste distance.

L’accompagnement spirituel et religieux

Les formations aux soins palliatifs distinguent aujourd’hui ces deux niveaux, spirituel et religieux. Si le premier n’est évidemment pas réservé aux ministres du culte ou aux équipes d’aumônerie, j’hésite cependant à parler de « soins spirituels » de la part de soignants… Je préfère l’expression « prendre soin » (cf. supra), rappelant qu’on est en présence d’un être humain avec une vie spirituelle, mais que cette vie spirituelle n’est peut-être pas à soigner, mais à nourrir…

Les religions proposent précisément cela: nourrir cette vie spirituelle, lui fournir des repères, des chemins de vie possibles…

Le christianisme s’appuie ainsi, tout à la fois, sur la présence hospitalière à l’autre et, si la personne en fait la demande, sur une proposition plus singulière en rapport avec sa foi dans le Christ, mort et ressuscité pour l’humanité. Que signifie cette proposition plus spécifique? Des prières, évidemment, des lectures bibliques, mais aussi des rites. Ces derniers ont l’avantage de redire, sans beaucoup de mots, une identité, une espérance, un sens possible… Raison pour laquelle, assez spontanément, même en dehors d’une foi religieuse, les gens inventent des rites comme l’allumage de bougies par exemple. Le christianisme, surtout le catholicisme d’ailleurs, s’est traditionnellement appuyé sur des rites. Néanmoins, l’évolution récente faisant de ce qu’on appelait naguère l’« extrême-onction » le « sacrement des malades » laisse un vide pour l’agonie. Certes, il reste le viatique, mais apparemment il n’est pas suffisamment « parlant » pour devenir un rite accessible à la majorité des croyants. Tout un travail réflexif reste à poursuivre…

Enfin, il y a aussi l’éducation en amont au donné de la foi chrétienne: permettre que soit mieux compris et reçu le sens de la mort et de la résurrection du Christ… La manière d’accueillir et d’accompagner les personnes en deuil, de célébrer les funérailles tout au long de l’année, voire de travailler dans des ateliers spécifiques ouvre des possibilités de médiations à l’égard de cette nécessaire formation… Combien croient aujourd’hui au diable, à la réincarnation, mais pas tellement au mystère de la rédemption?

Ainsi au moment du mourir, la foi pourrait être d’un grand réconfort, tant pour le mourant que pour ses proches… Sans cette foi, en effet, prières et rites perdent quelque peu de leur force…

L’accompagnement, une tâche démocratique

L’accompagnement des mourants demeure une exigence individuelle, mais représente aussi un défi sociétal. La juste maîtrise du vivant n’est pas une attitude innée. Elle procède aussi d’un pouvoir engageant la démocratie elle-même en tant que celle-ci, non seulement ne peut avaliser le crime, mais doit encore positivement permettre aux citoyens de discerner avec justesse. L’encadrement juridique et le souci politique ne sont pas de vains mots. La tâche est difficile, mais également noble. Elle engage la possible reconnaissance de cette dignité humaine remise entre nos mains…

+

Accompagner un mourant, c’est, finalement, consentir à devenir l’hôte accueillant et accueilli d’un autre toujours surprenant, voire déconcertant, avec sa manière singulière de dire au revoir. C’est se nourrir des ressources de sa qualité de proche par l’amitié ou les liens familiaux, et/ou des ressources de sa spiritualité de croyant attaché à une religion, et/ou d’humaniste soignant, pour permettre à l’autre de s’en saisir comme il veut et quand il veut. C’est consentir et aux limites et à la grâce, comme nous y invite le christianisme, pour permettre à celui/celle qui le désire d’exprimer, dans les mots qui sont les siens, sa foi en Celui qui est « Voie, Vérité et Vie ».

* M.-J. Thiel est médecin, professeur d’éthique et de théologie morale à la Faculté de théologie catholique de l’Université Marc-Bloch, à Strasbourg.

1 Cette distinction est quelque peu caricaturale et si évolution de la relation médecin-malade il y a, celle-ci s’est malgré tout faite progressivement… Cette distinction commode pour notre exposé demanderait donc beaucoup de nuances. Voir, par exemple, les contributions de J.C. Weber ou J.G. Hentz in M.-J. Thiel, Où va la médecine? (PUS, 2003).

2 Par exemple, prêtres en soutane, voire en habits liturgiques quand ils visitaient les malades en fin de vie. Pour mieux connaître ces pratiques, voir, par Sarg Freddy, Traditions et soins aux grandes étapes de la vie. Essai d’anthropologie culturelle (Strasbourg: Ed. Oberlin, 1999).

3 Voir notre réflexion « Peurs et performances biomédicales », Bulletin E.T. (no 15, décembre 2004), 225-244. Ou « Selbinstrumentalisierung des Menschen », Herder Korrespondenz (vol. 59, no 1, 2005), 15-19.

4 Je reprends ici de manière très libre des éléments de M.-J. Thiel (dir.), Le pouvoir de maîtriser le vivant (Ed. Ami Hebdo Médias, 2003).