MARIAGE PROTESTANT ET MARIAGE CIVIL

RUPTURE OU DÉCALAGE ?[1]

Michel JOHNER[2]

À la suite de la sécularisation du mariage[3], une prise de distance progressive est perceptible, dans la plupart des pays européens représentés dans ce colloque, entre le mariage légal (le mariage civil) et le mariage chrétien (tel que les Églises le conçoivent). Dans la période contemporaine, ce mouvement s’est développé, notamment au travers de la banalisation du divorce (dès les années 1970), puis s’est brutalement accéléré par la suppression de l’obligation de la différence des sexes aux Pays-Bas (2001)[4], en Belgique (2003), en Espagne (2005), en Suède (2009) et en France (le « mariage pour tous » en 2013).

Ce décalage porte aujourd’hui les Églises protestantes (évangéliques en particulier) à se poser des questions inédites sur la pérennité de l’« alliance objective » qui a pu lier le protestantisme à l’institution du mariage civil. L’écart n’a-t-il pas pris de telles proportions qu’il convient de parler de « divorce » ? Dans la discipline de l’Église, la position traditionnelle, qui présente le mariage civil comme obligatoire, pourra-t-elle encore être tenue longtemps ? Le droit l’exige, certes, mais la théologie protestante du mariage appuie-t-elle cette obligation ? Au jeune couple qui aujourd’hui, pour raisons de conscience, demanderait à s’engager devant l’Église sans contracter de mariage civil (le cas est de plus en plus fréquent), l’Église pourra-t-elle encore longtemps opposer une fin de non-recevoir ? Dans la foi, où passe la frontière entre les compromis qu’exige le devoir de soumission aux autorités temporelles, et la compromission (qui serait une trahison de la Loi de Dieu, une infidélité au Christ) dont le refus pourrait inspirer aux Églises des formes légitimes de résistance, voire de désobéissance civile ? Par un curieux retournement de l’histoire, l’heure est-elle venue pour les protestants de souhaiter la (re)création, dans les Églises, d’une alternative religieuse au mariage civil, ou l’organisation d’un nouveau « mariage au Désert » que justifierait la rudesse des temps ?

I. L’ARRIÈRE-PLAN HISTORIQUE : UNE « ALLIANCE OBJECTIVE » ENTRE PROTESTANTISME ET MARIAGE CIVIL ?

A. Le mariage, une « affaire civile » ?

Dans sa critique de la doctrine catholique de la sacramentalité du mariage, la théologie protestante, dès le début du xvie siècle, a reconnu aux princes temporels (et magistrats qui les représentent) l’autorité de définir les lois générales du mariage et de trancher les contentieux qui s’y rapportent[5]. En ces matières, dit-elle, la soumission leur est due comme à Dieu, la confession protestante l’exige.

Dans les traditions protestantes germanique (Wittenberg), strasbourgeoise, suisses alémaniques (Zurich, Bâle, Berne) ou genevoise sont créés des tribunaux du mariage (Ehegericht) pour trancher les conflits matrimoniaux. Ce sont généralement des corps mixtes, où siègent à la fois des représentants de l’Église et de l’État. Mais, à l’exception du Consistoire de Genève, la majorité des voix revient au politique[6].

Cela, toutefois, ne confère pas au magistrat l’autorité de célébrer les mariages. Contrairement aux idées reçues, rares sont les protestants qui, avant la fin du xviiie siècle, ont pensé ou seulement imaginé que la formation de l’union puisse relever de ses prérogatives. À quelques rares exceptions, ce sont les ministres du culte qui restent dépositaires de cette compétence, même en tradition luthérienne[7], laquelle, à défaut de « sacramentalité », conserve ainsi une forme de « sacralité ».

L’autorité juridictionnelle reconnue au prince n’efface pas davantage l’existence, à côté de la loi civile, d’un cadre de type « constitutionnel », que les Églises protestantes appellent indifféremment « Loi divine », « Parole de Dieu » ou, dès le xviie siècle, « Loi naturelle »[8], et dont le texte de leur Discipline ecclésiastique veut être le garant. D’où l’existence de deux lois du mariage (civile et ecclésiastique) que les protestants n’ont jamais confondues et qui, selon les périodes (ou les sujets), ont été plus ou moins en porte-à-faux, voire en conflit.

Comment les Églises ont-elles appréhendé ce décalage ? Pour répondre, il convient de distinguer ce que la loi civile autorise et ce qu’elle impose. Tout ce que la loi autorise n’est pas obligatoire. Ce n’est que dans la catégorie de ce qu’elle impose (ou interdit) qu’il peut y avoir conflit.

B. Le mariage huguenot, soumissions et résistances ?

Il arrive – premier cas de figure –, comme sous le régime de l’Édit de Nantes (1598-1685), que la loi du prince soit plus restrictive que la loi de l’Église et interdise ce que la doctrine biblique autorise, comme le droit au divorce (du conjoint trompé) ou le droit au mariage entre cousins germains. En tels cas, pasteurs et synodes exhortent leurs fidèles à se soumettre de bonne grâce à l’autorité du prince « comme à celle du Seigneur », fût-ce au prix de douloureux renoncements.

Il peut aussi arriver – second cas de figure – que la loi civile étende ses exigences au-delà de ce que la religion tolère. C’est le cas sous le régime de la révocation de l’Édit de Nantes (1685-1787), qui finit par soumettre la validité du mariage à des obligations religieuses que les protestants jugent intolérables. Ce régime va inspirer, après la réorganisation des synodes dans la semi-clandestinité, des formes d’insoumission ou de résistance matrimoniale, et l’organisation de la désobéissance civile à grande échelle qu’est le « mariage au Désert ».

La période suivante est inaugurée par l’Édit de tolérance de 1787[9], qui succède à la Patente autrichienne signée par l’empereur Joseph II en 1781 et appliquée aux différents pays du Saint-Empire et à ses dépendances : aux habitants des Pays-Bas autrichiens, Allemands, Slaves, Hongrois, Belges, Luxembourgeois et Italiens[10]. Ouvrant la porte à la sécularisation du mariage, l’édit de 1787 met les protestants français dans un troisième cas de figure où le droit civil devient plus « libéral » ou permissif que le droit ecclésiastique. L’exemple emblématique est alors l’union entre l’oncle et sa nièce, voire la bigamie que le prince peut autoriser[11], mais que le Pentateuque interdit.

Est remarquable, dans la période 1788-1789, l’énergie avec laquelle les synodes se mobilisent pour imposer aux Églises des règlements d’application qui, tout en rendant obligatoires les nouvelles déclarations légales, assurent en son sein le respect et la prééminence du droit matrimonial protestant[12]. C’est une véritable juridiction matrimoniale parallèle qui est mise en place, ou plutôt maintenue après 1787 (publication des bans, enquête sociale et registres ecclésiastiques), dans le but, comme dit le synode conclusif d’avril 1789, de pouvoir dans l’Église « constater l’observation des formes religieuses du mariage » et, surtout, « avoir égard aux empêchements canoniques qui pourraient survenir »[13].

Cette juridiction parallèle traduit la volonté des synodes de ne pas abandonner entièrement le mariage protestant au mouvement de sécularisation auquel l’édit de tolérance ouvre la porte.

Parmi les libertés autorisées par la loi de 1787 figure également la possibilité, inédite dans l’histoire du mariage protestant, qu’après avoir fait enregistrer leur union devant le magistratles protestants fassent l’économie de la bénédiction nuptiale, ou la considèrent comme facultative. Pour y faire barrage, les synodes déclarent obligatoire, dans l’Église, l’antériorité de la célébration religieuse sur son enregistrement civil (c’est l’inverse de ce que l’on connaît aujourd’hui), sous peine d’excommunication.

Sur le front civil créé par l’édit de tolérance, la discipline réformée entend visiblement résister à la sécularisation du mariage, avec la même combativité dont elle a fait preuve pour résister, dans la période précédente, contre sa catholicisation.

C. Le tournant : la Révolution française

Il n’aurait étonné personne que les huguenots, après avoir, sous l’Ancien Régime, enduré à grande échelle les abus (la « tyrannie ») auxquels a donné lieu la mainmise d’une institution ecclésiastique sur la juridiction du mariage, figurent, dans la période révolutionnaire, au premier rang des promoteurs du mariage civil.

Mais tel n’est pas le cas. Dans les archives, on ne trouve pas trace d’une participation active des députés protestants à ces débats parlementaires (1791-1792) qui, à l’époque de la « Constitution civile du clergé », opposent violemment l’Assemblée législative à l’Église catholique romaine[14].

Dans le cadre de l’Assemblée révolutionnaire, les idées doctrinales mises en avant par les promoteurs de la sécularisation du mariage sont toutes issues de la tradition gallicane : les arguments théologico-politiques de l’école de Launoy, repris par Leridant, puis Pothier. La question protestante (considérée comme réglée) n’est pas mentionnée dans les discours, sinon pour proposer que l’État, dans sa recherche d’alternatives, s’inspire du mariage devant magistrat institué pour les protestants en 1787. La doctrine protestante du mariage n’est pas davantage mentionnée. Selon Fontez, dans sa thèse « Les diverses étapes de la laïcisation du mariage en France », celle-ci ne sera pas évoquée avant les discours tardifs de Portalis sous le Consulat (1802-1804)[15].

Reste ouverte la question posée par Dufour d’une influence indirecte sur ces délibérations de l’école de droit naturel, à laquelle les intellectuels de culture protestante comme Grotius, Pufendorf et Burlamaqui ont contribué dès le xviie siècle, jointe à celle de l’influence de la pensée politique de Rousseau. Mais l’historiographie spécialisée n’en fait mention que de façon furtive et toujours en la présentant comme accommodée au gallicanisme politique[16]. Selon Dufour, il semble que, contrairement aux idées répandues par la thèse de Conrad dans les années 1950[17], cette influence ait été beaucoup plus évidente dans l’évolution du droit allemand sur le mariage civil qu’elle ne l’a été dans celle du droit français[18].

Entre 1791 et 1804, les protestants français demeurent les spectateurs passifs de la sécularisation du mariage. S’ils l’ont soutenue, ce n’est que tacitement, dans une attitude qui peut être analysée de manières diverses. L’ont-ils soutenue par affinités théologiques et idéologiques ? Tout se passe effectivement comme s’ils donnaient tacitement la « bénédiction » du protestantisme français à la sécularisation du mariage que les synodes provinciaux de 1788-1789 avaient encore vivement combattue. Ou ne l’ont-ils soutenue que pour des raisons politiques ? Selon Jean Carbonnier, une forme d’« alliance objective » s’est nouée, sous la Révolution, entre le protestantisme français et l’institution du mariage civil, pour des raisons purement politiques et empiriques. Le mariage civil était la seule institution qui faisait barrage au retour du mariage sacrement[19].

Dans les deux cas, le résultat est le même : au début du xixe siècle, sous l’Empire, à l’heure des consultations de Portalis sur le Code civil (1802-1804), qui achève la sécularisation du mariage en rendant obligatoire l’antériorité de la célébration civile, il n’y a plus personne, parmi les protestants de France, pour soutenir la doctrine du mariage ecclésiastique défendue par les synodes à la veille de la Révolution.

On notera que c’est par le biais de ce Code civil (appelé « Code Napoléon »), qui sera adopté par plusieurs pays européens au cours du xixe siècle, que la sécularisation du mariage (version française) sera exportée dans plusieurs pays d’obédience protestante (notamment en Hollande et en Suisse).

C’est donc bien sous la Révolution française que le droit matrimonial protestant semble s’être durablement dissout et incliné devant le droit civil, et que la sécularisation du mariage, dans la pensée protestante, semble consommée.

D’eux-mêmes, les chiffres parlent d’une démobilisation protestante sur le sujet : au xviiie siècle, en situation de semi-clandestinité, sur les 503 synodes ou « assemblées ecclésiastiques » connues pour la période 1715-1796, 164 délibèrent sur la discipline et la formation du mariage (et votent près de 413 arrêtés). Mais, après la Révolution française et l’Empire, et la reprise tardive de la vie synodale (1870), on ne connaît guère de travaux significatifs sur la formation du mariage avant le synode de Dourdan de 1984 (sur l’union libre) pour l’ERF, et les travaux actuellement en cours du synode national de EPUdF (sur la bénédiction nuptiale).

II. PÉRIODE CONTEMPORAINE : LES REVERS DE LA SÉCULARISATION ET LA RÉACTION DES ÉGLISES PROTESTANTES

Dans la période contemporaine, où l’écart entre doctrines civiles et ecclésiastiques du mariage a pris des proportions inédites, quelles peuvent être les attitudes des Églises protestantes ? À moins qu’elles ne continuent à s’incliner devant la loi du prince et à aligner leur doctrine du mariage sur la pensée civile (suivant la voie déjà tracée par plusieurs unions d’Églises réformées de tendances libérales aux Pays-Bas et en Suisse), les Églises protestantes auront le choix entre deux postures, présentées successivement dans cette étude :

1. Elles pourraient – première posture – céder à la tentation d’un repli : vouloir s’extraire du monde ou de la société et affranchir la conjugalité chrétienne de tout lien avec la société civile. Pour prendre une image : l’Église est installée dans le petit canot (le dinghy) attaché à la poupe du grand navire et discute de rompre ses amarres.

2. Elles pourraient aussi – seconde posture – entreprendre dans chacun des États européens représentés dans ce colloque une forme d’audit ou d’évaluation critique du mariage civil (un exercice qui n’est plus dans les habitudes protestantes), qui permette aux Églises d’en articuler les restes d’exigences avec celles d’un mariage ecclésiastique appelé à en combler les carences, sorte d’accommodation permettant aux époux chrétiens, dans leur manière de se marier, au sein même de la société présente, d’honorer conjointement la loi de César et la Loi de Dieu.

III. PREMIÈRE POSTURE : LA RUPTURE

A. L’absence de reconnaissance légale : les effets civils du mariage

Si les Églises, cédant à l’attrait du repli, adoptaient la première attitude, outre les questions théologiques de fond que celle-ci peut poser (sur le rapport Église-État, ou plus largement le rapport rédemption-création), le problème concret le plus immédiat contre lequel elles buteraient serait le suivant : le mariage (même de deux chrétiens) ne peut pas faire l’économie d’une reconnaissance légale. Pour avoir ses « effets civils » (infra), il doit être reconnu par le droit et protégé par la justice du pays ou de la société dans laquelle ils vivent.

Le mariage peut revêtir, selon les temps et les cultures, des formes diverses, mais il a toujours été reconnu (même, écrivent les protestants, « chez les peuples les plus barbares »), comme la structure fondamentale du lien social. Et les huguenots, plus que d’autres protestants, en connaissent la valeur, eux qui ont goûté, pendant plus d’un siècle (le régime de la révocation de l’Édit de Nantes), le prix incommensurable de ce qu’ils ont appelé « la mort civile » : la privation de cette reconnaissance fondamentale.

Il conviendrait donc de doter le mariage de ses « effets civils ». De quoi s’agit-il ?

1. La création d’un lien juridique spécifique entre les époux, qui peut être plus ou moins étendu selon les États européens, et qui se traduit par :

- la transmission du nom/patronyme (selon des règles variables) ;

- le droit à l’héritage entre conjoints (total ou partiel) ;

- le droit à la retraite, pensions et autres rentes pour le conjoint survivant ;

- le rattachement des familles (fonctionnaires, enseignants, militaires et ainsi de suite).

2. L’établissement du lien de filiation entre chacun des conjoints et les enfants qui pourraient naître de leur union, inscrire chaque enfant dans une double filiation, à la fois maternelle et paternelle (la maternité ayant toujours eu pour elle, avant la F.I.V., des formes d’évidence que n’a jamais eues la paternité). Le principal effet juridique du mariage est ce que les juristes appellent « la présomption de paternité légitime » : établir ce lien a priori, pour l’ensemble des enfants dont la mère pourrait accoucher (et non a posteriori, et au cas par cas)[20].

C’est de cette manière que, depuis des temps immémoriaux, a été faite la différence entre enfants naturels et enfants légitimes. C’est là un fait anthropologique sinon universel, du moins très largement répandu[21], auquel la théologie biblique donne un appui important : la filiation humaine est toujours plus qu’une réalité biologique. Elle implique une parole d’adoption qui est décisive : le lien biologique peut faire défaut, mais le lien juridique, lui, ne peut manquer.

B. Un mariage devant notaire ?

Si les époux chrétiens, aujourd’hui, décidaient de ne plus se présenter devant M. le maire, existe-t-il une alternative qui pourrait donner à leur union le minimum de reconnaissance juridique dont elle a besoin ? On pourrait imaginer, par exemple, que, à côté d’une célébration ecclésiastique du mariage, un acte de type notarial puisse atteindre cet objectif, si l’État, dans la juridiction du mariage, acceptait de donner aux notaires une forme de délégation d’officier civil, analogue à celle qu’il leur donne déjà dans le règlement des successions[22].

C. L’unicité du mariage républicain

Mais surviendrait alors la difficulté qui pourrait vite être rédhibitoire par rapport au but recherché : dans la plupart des pays occidentaux, il n’est pas jugé concevable que le droit du mariage ne soit pas identique pour l’ensemble des citoyens (le principe de l’unicité et de l’universalité des lois républicaines s’applique ici). En France, en particulier, s’exprime un refus, parfois très violent, de tout communautarisme, de toute loi particulière ou catégorielle, qui a fait refuser à la France, en 1999 (débats sur le PACS – pacte civil de solidarité) d’entrer dans l’optique d’un partenariat enregistré spécifique pour les homosexuels (tel qu’il existe dans d’autres pays européens) ou, plus récemment, d’entrer dans l’optique d’un mariage particulier pour personnes du même sexe. Par définition, le mariage est le même pour tous les citoyens.

Dans les pays occidentaux, l’unicité des lois du mariage est un rempart qui n’est pas près d’être levé en raison des inquiétudes suscitées par l’immigration et l’influence croissante de l’islam. Il ne serait pas jugé recevable, dans un tribunal de la République, qu’une des parties en conflit plaide être mariée sur la base du droit coranique, ou sur la base d’un droit coutumier africain au contenu contestable[23].

Concrètement, même si les membres des Églises obtenaient le droit de se marier devant notaire, cela ne fonderait pas leur union sur un droit matrimonial distinct du droit commun. Si, dans ce contrat, étaient introduites des clauses spécifiques qui ne seraient pas appuyées par le droit civil (par exemple des engagements par lesquels les époux s’interdiraient le divorce), celles-ci, en cas de conflit, ne seraient reconnues par aucun tribunal. Le but recherché ne serait donc pas atteint.

S’oppose aussi à l’idée d’un mariage spécifique pour les chrétiens la réalité du mariage mixte (au sens d’une mixité religieuse), qui est considérable d’un point de vue sociologique, même si les Églises ont toujours eu du mal à en prendre la mesure et si leurs disciplines en désapprouvent la pratique.

En bref, réclamer à nos sociétés, devenues pluralistes, un droit matrimonial à plusieurs vitesses est un projet qui, sur le plan politique, semble par avance voué au refus et qui, même en cas d’acceptation, serait susceptible d’engendrer des avatars que les Églises elles-mêmes pourraient regretter.

D. Les chrétiens ne pourraient-ils pas se passer d’un engagement de type juridique ? Nature humaine et condition chrétienne

Les seules promesses des chrétiens, prononcées devant Dieu et dans l’Église devant témoins, ne suffiraient-elles pas ?[24] Pourquoi vouloir mêler l’État et le droit public à cette « affaire » ? La conjugalité chrétienne ne pourrait-elle pas supporter une forme de « privatisation » totale ou partielle (confinée dans les sphères familiales ou ecclésiastiques) ?

En externe, tout d’abord : le mariage, rappelons-le, n’est pas qu’une affaire individuelle, mais aussi collective au-delà du cercle de l’Église. Il aura des conséquences concrètes sur les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs des époux et leurs enfants, notamment, qui peuvent être membres de l’Église, mais ne pas l’être non plus (ou ne plus l’être !). Pour que le mariage puisse jouer son rôle, il convient que sa validité soit reconnue et sa reconnaissance légale assurée en dehors du cercle de l’Église.

En interne ensuite : les Églises ne doivent pas se tromper sur la nature humaine et la condition chrétienne, dans une forme de spiritualisme ou d’anachronisme eschatologique. Ses membres, ici-bas, ne sont pas des anges, ni projetés au-delà des risques qui rendent le juridique nécessaire : comme si le désenchantement amoureux, la tentation de l’infidélité, la dégradation des relations conjugales, voire le désengagement dans la foi, le refroidissement spirituel, le désengagement ecclésiastique ou l’apostasie n’étaient plus des évolutions possibles dans la vie de ceux qui sont aujourd’hui des membres engagés dans les communautés chrétiennes. Dans le monde et dans le temps où nous vivons, qui restent marqués par la chute et la corruption, il est du rôle du droit du mariage, notamment, de régler avec la plus grande précision la question du divorce[25].

Le lien juridique peut sembler superflu lorsqu’on en parle a priori, dans l’optimisme qui prédomine généralement à l’heure des noces, ou lorsqu’on est aveuglément amoureux. Mais son importance (ré)apparaît, de manière parfois brutale, lorsque survient un conflit et une dégradation des relations dans le couple, dont les chrétiens ne sont pas préservés, même s’ils partent sur des bases que l’on peut croire meilleures.

Est sous-jacente, ici, toute une question sotériologique et eschatologique, sur laquelle les évangéliques peuvent avoir différentes conceptions. Mais si l’on admet l’optique du simul peccator et justus (et penitens)[26] de Luther, c’est parce que le chrétien, ici-bas, reste un homme, sujet à toutes les faiblesses de l’humanité, qu’il convient que ses promesses soient renforcées par des engagements de type juridique, qui puissent, au besoin, lui être rappelés et opposés. Si nous étions des anges, il en serait peut-être autrement. Mais à l’heure d’aujourd’hui sur l’horloge eschatologique, il n’y a pas d’angélisme, dans l’Église, qui puisse rendre obsolète ou inutile cet encadrement du droit.

Dieu lui-même, tout Dieu qu’il soit – lui dont la seule promesse pourrait suffire, ou dont la Parole est parfaitement fiable –, a voulu ajouter à sa promesse un serment afin « de nous donner une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision […] afin que par deux actes immuables, par lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge est de saisir l’espérance qui nous est [ainsi] proposée » (Hé 6.13-20). Pourquoi négliger l’engagement juridique ? La parole des chrétiens serait-elle plus fiable que celle de Dieu ?

IV. SECONDE POSTURE : L’ACCOMMODATION

A. Vers une coordination

Une seconde approche doit être envisagée : se pencher au chevet de ce mariage civil (certes bien malade) et analyser plus en détail de quelle manière mariage civil et mariage chrétien pourraient, encore aujourd’hui, être accordés, harmonisés, de manière à ce que, dans le mariage de deux croyants, les droits de César et les droits de Dieu puissent, pour l’essentiel, être honorés. Dans leur manière de se marier, que veut dire concrètement, aujourd’hui, pour deux chrétiens, « être dans le monde, sans être du monde » (Jean 17.16, 18) ?

Le protestantisme français ayant depuis la Révolution abandonné cette posture critique, l’entrée en matière sur le sujet n’est pas aisée. Les précédents sur lesquels il pourrait s’appuyer sont rares. C’est pourquoi, à l’intention des Églises et synodes interpellés par les conséquences que pourrait avoir sur leurs Disciplines le « mariage pour tous », est proposé ci-dessous un premier canevas de réflexion qui puisse les aider à entrer en matière, et qu’ils pourront ensuite ajuster à leurs besoins.

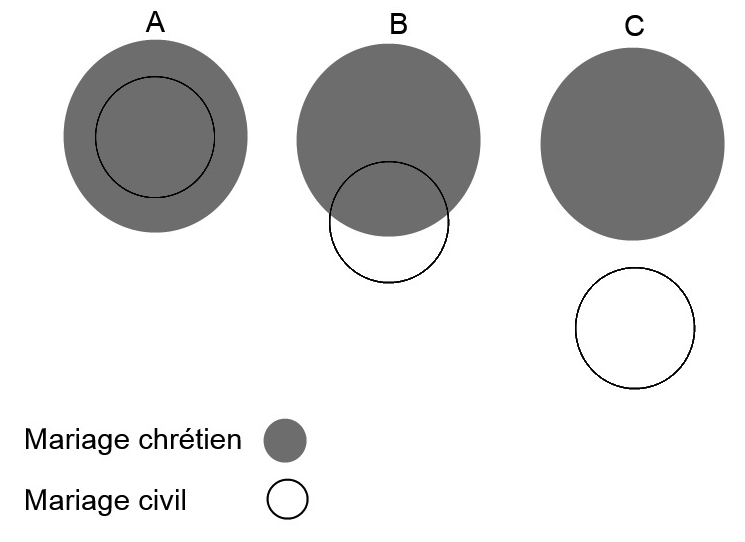

L’évolution du rapport entre mariage chrétien et mariage civil peut être représentée, dans la période moderne, au moyen du schéma ci-dessous : deux cercles concentriques, puis sécants, puis éventuellement indépendants.

Dès l’étape A, on notera que le cercle qui représente les obligations du mariage chrétien est plus large que le mariage légal, plus exigeant. Un certain décalage entre l’Église et l’État a toujours existé au sujet de la morale du mariage, en pays catholiques comme en pays protestants[27].

À l’étape B, le mariage civil abandonne une part des exigences du mariage chrétien et en ajoute d’autres, qui lui sont propres et qui sont en opposition avec la foi chrétienne.

Dans l’hypothétique étape C, il y aurait rupture et opposition totale entre les deux.

Notre évaluation porte sur les questions suivantes : Dans nos États respectifs, à quelle étape de ce calendrier se trouve aujourd’hui la sécularisation du mariage ? Est-elle encore à l’étape A (le droit civil en exige moins que le droit ecclésiastique) ou à l’étape B (le droit civil impose des obligations que la conscience chrétienne réprouve) ?

La question, encore une fois, suppose une distinction nette, « à la huguenote », entre ce que le droit public autorise et ce qu’il impose. Ce n’est que dans la catégorie de ce qu’il impose qu’il peut y avoir conflit absolu.

B. Les amputations du droit civil

Sans évoquer tout ce qui a été modifié dans le droit du mariage depuis la Révolution française[28], il est certain que celui-ci, ces cinquante dernières années, a été amputé de plusieurs obligations auxquelles la doctrine chrétienne attachait une valeur fondamentale.

La plupart de ces suppressions se rattachent à l’évolution du droit du divorce. En droit, en effet, une partie essentielle du droit du mariage est écrite, comme en creux (ou comme sur un négatif photographique), au travers du droit du divorce.

- La suppression de l’obligation de fidélité (l’obligation d’assistance est maintenue, pas l’obligation de fidélité) : la notion de divorce pour faute n’existe plus. L’infidélité conjugale ou l’adultère ne sont plus de facto qualifiés de ruptures du « contrat », mais ramenés à la mésentente conjugale (ce qui relativise la notion de devoir conjugal).

- La légalisation du divorce pour incompatibilité d’humeur, ou mésentente, même en dehors d’une faute particulière. On divorce parce que l’on ne s’aime plus, ou ne s’entend plus. Ce n’est pas nouveau dans les faits, mais relativement nouveau dans le droit.

- La « déjudiciarisation » du divorce : un divorce par procédure administrative, qui peut se faire rapidement. Aux Pays-Bas a été institué en 2001 le Flitzscheiding (« divorce coup de foudre ») : en trois semaines, et sans jugement[29]. La France, quant à elle, résiste encore au divorce administratif (le divorce, de son point de vue, doit rester un jugement). Mais l’extension de la procédure de divorce « par consentement mutuel » permet d’éviter que le juge ne se mêle de vos affaires. Il ne fait qu’entériner la convention de séparation sur laquelle les deux parties se sont préalablement mises d’accord.

Isolément, ces différentes évolutions ne sont pas toutes négatives. Les Églises évangéliques ne doivent pas aujourd’hui en faire une lecture trop sévère, qui oublierait d’où notre société vient : la manière dont l’adultère était traité au xixe siècle, ou les hypocrisies et tyrannies rendues possibles par l’interdiction absolue du divorce, dont les femmes ont été les principales victimes. Mais, mises bout à bout, ces réformes débouchent incontestablement, aujourd’hui, sur une banalisation du divorce, qui jette une ombre sur le mariage. Même si le mariage reste théoriquement « perpétuel par destination » (selon le mot de Portalis), il est de plus en plus perçu, en pratique, dans un pays où un mariage sur trois aboutit au divorce (voire un sur deux dans les grandes villes), comme un contrat dont les parties pourraient à tout moment sortir, par simple dénonciation unilatérale (comme dans le PACS ou la répudiation), le rapprochant symboliquement de ce qu’est aujourd’hui, dans le droit français du travail, un CDD (contrat à durée déterminée) et non un CDI (contrat à durée indéterminée).

- Enfin la dernière réforme en date, qui n’est pas des moindres, et qui est apparue à beaucoup comme une véritable révolution anthropologique : la suppression de l’obligation de la différence des sexes, qui induit une redéfinition (à la baisse) du mariage comme « reconnaissance sociale de l’amour » (toutes définitions confondues).

Les chrétiens peuvent déplorer que le droit civil ouvre des libertés aussi larges, ou n’exige pas davantage, que le divorce soit banalisé, que l’obligation de fidélité conjugale ne soit plus reconnue, que la différence des sexes ne soit plus obligatoire (modifiant indirectement la symbolique du mariage, voire sa définition), notamment. Mais il n’y a rien, dans ces libertés qu’ils regrettent, qui soit obligatoire, ou dont les chrétiens auraient l’obligation d’user, qui les contraindrait en quelque sorte à « pécher ».

C. Les restes, que valide encore la théologie chrétienne

Telles sont les principales amputations ou suppressions du droit matrimonial que les Églises protestantes évangéliques peuvent regretter. Mais cela ne veut pas dire que le droit civil du mariage, tel qu’il subsiste encore aujourd’hui, ne conserve pas quelques restes, et même quelques « beaux restes » que la théologie chrétienne valide et soutient sans ambiguïtés.

Sur le schéma A, ils sont représentés par la partie centrale des deux cercles concentriques, qui est commune aux doctrines civiles et religieuses.

- Obligation de publicité et d’enquête sociale (concrétisée par la publication des « bans »), qui est le moyen d’une forme d’enquête de moralité, visant principalement à traquer la bigamie et à rendre obligatoire, sinon le consentement, du moins l’information des familles. On est ici aux antipodes du mariage clandestin, contre lequel les protestants ont beaucoup lutté[30].

- Obligation de monogamie (en tous les cas dans la société occidentale) : s’il est reconnu que vous avez dissimulé un premier mariage, ou que votre premier divorce n’a pas été officiellement prononcé, votre second mariage est nul et non avenu !

- Prohibition de l’inceste (qui reste encore aujourd’hui dans le droit, malgré les craintes exprimées récemment par les adversaires du « mariage pour tous »). La définition de l’inceste (le nombre de degrés de parenté prohibés) a donné lieu à de nombreuses controverses dans l’histoire (notamment entre catholiques et protestants). Mais l’interdit n’a pas encore été contesté dans son principe et dans sa définition la plus restreinte (au niveau de la famille nucléaire), telle qu’exprimée dans le Pentateuque[31].

- Obligation d’âge minimum, sans lequel il est considéré que la liberté du consentement serait viciée. Le consentement, pour être authentique, doit être libre et éclairé. Il suppose une indépendance et une maturité qui ne sont pas celles des enfants.

- Obligation d’assistance entre les époux (obligation de soutien, solidarité dans les dettes, entre autres).

- Obligation de vie commune. Celle-ci n’a qu’une portée relative[32], mais en France, et ailleurs, on fait la chasse au « mariage blanc » comme moyen de contourner les barrières mises à l’immigration. Il arrive que la vie commune doive être prouvée par ceux qui demandent les effets juridiques du mariage.

- Engagement à vie (il est « perpétuel par destination », disait Portalis) et même au-delà. L’affirmation peut surprendre (après ce qui a été dit de la banalisation du divorce), mais cette notion demeure dans le droit : le mariage existe jusqu’à la mort des deux époux (en matière de retraites, pensions, rentes viagères… pour le survivant) et même au-delà en matière de succession et de filiation. Les conséquences juridiques du mariage sont en réalité indélébiles[33].

Voilà donc sept obligations, survivantes dans le droit civil, qui sont reconnues par la théologie chrétienne comme fondamentales. Du point de vue de l’historien du mariage, c’est même, en réalité, la tradition judéo-chrétienne qui les a inspirées au droit occidental. Elles sont des reliquats de son influence.

Le chrétien n’ayant aucun problème direct avec elles, il n’a pas a priori de raisons de refuser de s’y soumettre, ou même de considérer l’obéissance à ces règles comme facultative. La loi de César, sur ces sept points, étant conforme à celle de Dieu, la soumission lui est due.

D. Les compléments ecclésiastiques

Ce qu’imposent encore ces sept obligations, l’éthique chrétienne l’impose également, tout en y ajoutant des obligations supplémentaires, celles qui découlent de son credo et de sa vision de l’analogie entre le mariage terrestre et celui du Christ et de son Église. Rien n’empêche concrètement les Églises, au travers d’une pastorale du mariage spécifique et d’une célébration ecclésiastique, d’enrichir les engagements civils des époux d’engagements supplémentaires, spécifiquement chrétiens, qui ne se substituent pas aux engagements pris devant le maire, mais qui s’y ajoutent, qui les complètent ou en étendent la portée, étant entendu – c’est là la limite de la proposition – que tout ce qui dépasse le cercle des obligations légales ne peut se situer que sur le plan moral et spirituel. Il ne pourrait pas être plaidé en justice en cas de conflits.

E. Et lorsque le droit civil exige ce que la foi réprouve : vers une résistance et désobéissance civile ?

La situation s’est déjà présentée dans l’histoire : en France, dans la période du Désert (sous le régime de la Révocation de l’Édit de Nantes, 1685-1787), le mariage légal a impliqué des obligations de catholicité que les protestants ont jugées intolérables en conscience : obligation d’abjuration, obligation de fréquenter la messe catholique et de prendre l’eucharistie, stigmatisée dans la tradition protestante comme une forme d’idolâtrie (« cette maudite idolâtrie », dit le Catéchisme de Heidelberg). De sorte que l’obéissance due à César, de leur point de vue, entre en opposition frontale avec l’obéissance due à Dieu (Actes 5), ou avec l’obéissance au cinquième commandement du Décalogue (envers le roi comme Père de la nation) entre en opposition avec l’obéissance au premier : l’interdiction de rendre un culte aux idoles.

C’est dans cette situation précise que les huguenots restés en France ont développé des formes de résistance matrimoniale, et même organisé, à grande échelle, dans leurs synodes semi-clandestins, ce qu’on a appelé le « mariage au Désert ». Entre 1720 et 1787, on peut dénombrer entre 190 000 et 470 000 mariages célébrés au Désert dans la plus grande illégalité.

Aucun des effets civils du mariage n’est plus reconnu à ces mariages illégaux : juridiquement, les époux protestants sont assimilés à des concubins et leurs enfants à des bâtards, et par là sont privés du droit à l’héritage (au profit des collatéraux catholiques).

Rendant obligatoire ce mariage au Désert, les synodes clandestins ont appelé les réformés de France à des formes singulières d’héroïsme : à endurer une forme de précarité juridique (accepter que les droits de leur famille ne soient plus assurés) comme prix de leur fidélité au Christ, comme une facette de la croix qu’ils sont appelés à porter, dans la spiritualité sacrificielle des martyrs huguenots.

Et c’est non seulement un mariage dans le non-droit et l’illégalité, mais plus encore un mariage interdit, passible, en cas de poursuites, des sanctions les plus sévères. Lorsque les époux sont dénoncés, ils sont, dans le meilleur des cas, frappés de fortes amendes (pour concubinage notoire) et contraints de se séparer, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu un mariage en bonne et due forme des mains du curé ou de l’évêque catholique. Et, dans le pire des cas (dans les périodes de répression les plus rigoureuses, dans les années 1750), ils sont frappés des peines les plus lourdes du régime révocatoire : les époux sont condamnés aux galères jusqu’à ce que mort s’ensuive, les épouses à être rasées et emprisonnées à vie, leurs enfants enlevés et éduqués de force au catholicisme dans des couvents, et leurs biens saisis pour financer cette éducation. Le tout pour crime de mariage protestant.

Tel a été, pour de nombreux huguenots, le prix du refus des compromissions religieuses qu’exigeait d’eux le nouveau droit du mariage. Le mariage est venu rejoindre l’eucharistie et le refus de l’abjuration parmi les motifs du martyre huguenot.

F. Projection dans le futur : les évolutions à venir du droit du mariage

Essayant de se projeter dans le futur : qu’est-ce que la loi civile du mariage pourrait exiger, demain, qui justifierait que les chrétiens refusent de s’y soumettre ? Au xviiie siècle, le droit royal soumettait la validité du mariage à des obligations religieuses que les protestants jugeaient idolâtres. Mais on est très éloigné aujourd’hui, dans nos sociétés, d’un retour à ce type d’exigence confessionnelle (même s’il est entendu qu’aucune évolution législative n’est neutre sur le plan spirituel ou idéologique).

Dans les débats publics récents, certaines craintes ont été exprimées, notamment celles :

- D’une autorisation du mariage dans les degrés prohibés par l’inceste : entre frères et sœurs ? en ligne directe, et autres ? Dans le débat public allemand, aujourd’hui, cette ouverture trouve déjà des revendicateurs.

- D’une redéfinition du mariage dans le sens d’une « communauté d’élection et d’affinité », un module à géométrie variable, potentiellement ouvert à toutes les configurations : la reconnaissance de (multi-)partenariats, l’ouverture du mariage à une forme de polygamie multi- et bi- sexuelle, notamment.

- D’une transformation du mariage d’un CDI en un CDD (par exemple d’une durée limitée de cinq ans, renouvelable) ou plus probablement : sa transformation en un contrat de type commercial, dont les parties pourraient à tout moment sortir par simple dénonciation unilatérale.

- D’une évolution vers un divorce administratif (la « déjudiciarisation » du divorce) : que la justice ne s’interpose plus entre les époux en conflit pour protéger les intérêts de ceux qui sont en position de faiblesse, notamment l’épouse (et surtout les enfants), ou le conjoint qui est désargenté (ou sans travail). La privatisation du couple serait consommée.

Mais, dans toutes ces craintes, hormis la dernière, on reste dans la catégorie de la permission ou de l’autorisation. Ces évolutions n’imposeraient donc rien aux couples désireux de s’engager dans une vision chrétienne du mariage.

V. CRITIQUE DES ACCOMMODEMENTS ET RETOUR À LA POSITION DE REPLI ?

À cette seconde approche (l’accommodation), les partisans de la rupture pourraient reprocher de reposer sur des analyses assez superficielles, et d’affirmer trop rapidement que la partie encore exigée par la loi civile reste conforme à la Loi de Dieu.

A. La partie restante dénaturée ?

Ne doit-on pas être plus radical et admettre que le tout (l’ensemble du droit matrimonial) a été corrompu par les réformes décrites ?

- Une ouverture du mariage à deux personnes du même sexe n’implique-t-elle pas de facto une redéfinition à la baisse du mariage (comme « reconnaissance sociale de l’amour »), qui dénature le mariage légal pour tous, qu’ils soient homo- ou hétérosexuels ?

- Si on assistait, demain, à la transformation d’un CDI en CDD : on pourrait dire, superficiellement, que rien n’empêche les chrétiens de le renouveler indéfiniment. Mais on pourrait soutenir, plus en profondeur, que l’idée d’un engagement à vie est dès le départ étrangère au contrat, qui est d’une autre nature. Les époux, ici, se prêtent momentanément, mais ne se donnent plus véritablement l’un à l’autre. On est passé de la perspective évangélique du don à la perspective économique du prêt. Un engagement à vie est, dès le départ, autre chose qu’une succession d’engagements temporaires.

- Si, demain, la société redéfinissait la famille comme une « communauté élective », ou une « association d’affinités », la filiation perdrait une partie de l’objectivité juridique qui la caractérise. En situation de famille recomposée, par exemple, le beau-père (le second conjoint de la mère) prendrait progressivement dans le droit la place qui est aujourd’hui celle du père juridique et biologique. En cas de contestation, ou de conflit, le père lésé pourrait toujours protester de ses droits et objecter que ce n’était pas là, au départ, leur idée du mariage. Mais en vain.

Dans tous ces cas (réels ou imaginaires), on pourrait objecter que la partie de l’engagement qui est encore possible dans le cadre du droit civil est en réalité d’une autre nature que l’engagement qui, dans le droit antérieur, embrassait le tout.

B. Théologie et politique

Toutefois, on pourrait craindre les conclusions de cette critique radicale, si elles étaient appliquées à la sphère politique sans autres nuances.

Dans le domaine politique, le chrétien ne peut pas raisonner en termes d’absolus ou d’idéals, comme il pourrait le faire, par exemple, en matière de discipline ecclésiastique[34]. Distinguer l’État de l’Église (ou l’Église de l’État), c’est admettre que la discipline de l’Église puisse être plus exigeante que celle de la société civile, ou à l’inverse la soumission aux autorités temporelles se décliner sur le mode du compromis/du relatif, dans une société qui, jusqu’à la Parousie, n’a pas d’autre vocation que de tenir unis croyants et incroyants dans une paix relative, propice à l’annonce de l’Évangile (et par là indirectement au salut du plus grand nombre)[35].

Un réformateur a dit qu’il n’y a pas de loi politique qui ne puisse être fécondée par la Parole de Dieu (sel de la terre). Et c’est bien la vocation de l’homme politique chrétien que de faire entendre cette voix, qu’il croit être conforme au bien commun. Mais, à ses yeux, cela ne fait pas pour autant de la Bible une sorte de charia, ou de loi coranique, qui viserait à soumettre l’ensemble de la société à la discipline ecclésiastique. Dans le temps présent, entre théologie et politique, il y a interférence féconde, mais pas confusion. Le rapport entre le théologique et le politique est conçu de manière différente dans les traditions chrétienne et musulmane[36]. Et ceci non pas par faiblesse, de la part du chrétien, comme s’il cédait aux reculades de la déchristianisation, mais par fidélité à ce qu’il croit être l’enseignement du Nouveau Testament sur la nature du temps présent et les rôles distincts que Dieu confie à l’Église et à l’État dans ce temps particulier, qui n’est pas à proprement parler le dernier sur le calendrier eschatologique, mais l’avant-dernier. Il est attentif à ne pas confondre le présent avec ce qui, dans l’eschatologie biblique, appartient à l’éon à venir (ou de confondre le « déjà » et le « pas encore » du royaume de Dieu).

Gardant ces distinctions à l’esprit, il ne surprendra pas les Églises que, dans le droit civil des sociétés contemporaines, le contrat du mariage ne soit pas écrit en noir et blanc, mais en demi-teintes, dans un langage toujours relatif et décalé par rapport à ce qu’elles croient être la Loi de Dieu ou le droit ecclésiastique.

Et ceci n’est pas nouveau ! Il ne faudrait pas commettre l’erreur dans nos Églises de « diaboliser » les réformes récentes du droit matrimonial, parce qu’elles portent sur des points sensibles, et d’idéaliser le droit antérieur, comme si celui-ci avait été en tous points conforme à la conception chrétienne. Pour s’en convaincre, il suffit de feuilleter les 500 pages de l’ouvrage de Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, étude qui pourrait tout aussi bien s’intituler deux mille ans de conflits entre l’Église et l’État sur la juridiction du mariage[37].

C. Question connexe : le devoir de soumission aux autorités civiles, portée et limites ?

Quel est notre regard de chrétiens sur l’autorité que Dieu a confiée au prince temporel (et aux magistrats qui le représentent) dans la sphère sociale, et quelle est la soumission qui lui est due ?[38] Au travers de l’autorité du magistrat, n’est-ce pas une partie de l’autorité de Dieu qui est respectée ? Et jusqu’où va ce devoir de soumission ? À partir de quelle limite la résistance à l’autorité du souverain (devenu « tyran »), voire la désobéissance civile, devient pour le chrétien une obligation de conscience ?

La réponse classique, dans ce qui a été appelé la « monarchomachie » protestante[39], c’est que Dieu exige des chrétiens une soumission de principe au souverain temporel, tant que celui-ci ne lui impose pas un acte ou un comportement que la loi de Dieu condamne. Tant que la Loi de César n’exige pas la désobéissance à la Loi de Dieu, et en particulier – point très sensible en tradition protestante – tant qu’il ne s’immisce pas dans la liberté de culte, la soumission lui est due « comme au Seigneur ». Ce n’est que lorsque cette limite est franchie que s’applique la règle d’Actes 5.29 : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. »

Pour le protestant attaché à cette conception classique, le simple fait de devoir aujourd’hui faire une évaluation critique du droit du mariage, d’être affligé par ses appauvrissements, de déplorer ses ouvertures ou ses restrictions, ne dispense pas de l’obligation de s’y soumettre pour motif de conscience (Rm 13.5), c’est-à-dire pour honorer, dans les choses temporelles, l’autorité que Dieu a donnée au prince. Au travers de l’autorité du magistrat, c’est aussi une partie de l’autorité de Dieu qu’il respecte, même dans ces zones troubles.

Disant cela, il ne faut pas perdre de vue que cette doctrine politique n’a pas fait unanimité parmi les protestants. Réformes classiques et radicales, en particulier, n’ont pas parlé d’une même voix sur le sujet, loin s’en faut, ce qui peut expliquer le regard différent (plus ou moins critique et distant) que les familles protestantes représentées dans ce colloque peuvent porter sur la compétence de l’État en matière matrimoniale.

Mais j’ai acquis la conviction, après plusieurs années de recherches sur l’histoire de la discipline protestante du mariage, que la question du devoir de soumission aux autorités civiles y joue, en réalité, un rôle beaucoup plus important qu’il n’y paraît à première vue, et peut-être même un rôle décisif. C’est là, en tous les cas, une des clés théologiques du sujet.

VI. CONCLUSION

En conclusion, nous reformulons la question qui peut servir de point de départ aux débats de notre colloque et de nos prochains synodes sur les bouleversements contemporains du mariage :

Nous connaissons tous, dans nos pays respectifs, des décalages, plus ou moins importants, entre conceptions civiles et religieuses/bibliques du mariage, et sur des points sans doute différents.

Comment nos Églises appréhendent-elles ce décalage, au niveau de leurs pastorales et disciplines ecclésiastiques ? Les membres de nos Églises trouvent-ils normal d’user de toutes les libertés que peut leur donner le droit civil du mariage ? Ou cherchent-ils à se soumettre, au sein de l’Église, à une discipline plus exigeante, qui complète les engagements civils par des engagements moraux plus étendus ?

En matière de mariage, où passe la limite entre compromis (que le devoir de soumission aux autorités civiles autorise, voire impose) et compromission (qui serait une manière de trahir le Christ) ? Où passe la frontière qui justifierait que naisse à nouveau dans nos Églises une rupture avec le droit civil du mariage et l’apparition d’un nouveau « mariage au Désert » ?

Autres publications de l’auteur autour du thème du mariage et de la famille

À quoi sert le mariage ?, Aix-en-Provence, Kerygma , 1997, 40 p.

La célébration religieuse du mariage étendue au PACS et au concubinage ?, collection Étincelles no 1, Aix-en-Provence, 2002, 27 p. (aussi La Revue réformée 216, 2002:1, p. 1-22).

« La famille, produit culturel ou ordre créationnel fondateur ? », La Revue réformée 220 (2002:5), p. 27-52.

Divorce et remariage, collection Étincelles no 7, Aix-en-Provence, Kerygma, 2006, 45 p.

« La vocation chrétienne de la sexualité », dans Paul Wells, sous dir., Bible et sexualité, Excelsis/Kerygma, Cléon d’Andran/Aix-en-Provence, 2005, collection Terre Nouvelle, p. 97-118.

[1] Conférence donnée à Paris (Orsay-Ville) pour le congrès FEET (Fellowship of European Evangelical Theologians) – AFETE (Association francophone européenne de théologiens évangéliques), le 2 septembre 2014, en introduction d’un débat. Une édition en anglais de cette étude est programmée dans le European Journal of Theology, sous le titre « Christian Marriage and Civil Marriage, Shift or Break ? Historical and Ethical Approaches ».

[2] Cf. Michel Johner, Les protestants de France et la sécularisation du mariage à la veille de la Révolution française. Rabaut Saint-Étienne et l’édit de tolérance de 1787, thèse de doctorat en histoire moderne, sous la direction d’Hubert Bost, École pratique des hautes études, décembre 2013. Membres du jury : Patrick Cabanel (Université de Toulouse Le Mirail), Marianne Carbonnier-Burkard (Institut protestant de théologie, Paris), Yves Krumenacker (Université Lyon III Jean Moulin). La thèse, de 710 pages, peut être consultée à la bibliothèque de la Société d’histoire du protestantisme français à Paris (rue des Saint-Pères) ou à la bibliothèque de la Faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence.

[3] Parlant de « sécularisation » du mariage, nous désignons le processus par lequel, dans l’histoire occidentale moderne (pour la France entre 1787 et 1805), la formation du mariage légal (la « compétence matrimoniale », comme disent les juristes) a été progressivement retirée à l’autorité ecclésiastique pour être confiée (ou restituée selon les points de vue) à l’autorité temporelle du prince (représenté par les magistrats) et la validité du mariage légal déconnectée de toute considération religieuse.

[4] Pour la période antérieure à 2001, cf. Alfred Dittgen, « Les mariages civils en Europe : histoires, contextes, chiffres », Droit et Société, no 36-37, 1997, p. 309-329 ; Daniel Borillo, « Pluralisme conjugal et reconnaissance juridique des couples homosexuels dans l’Union européenne », Revue de droit de McGill, 2001, 46, p. 875.

[5] En écho à la formule attribuée à Luther dans ses Propos de table, « le mariage ne regarde pas l’Église, il est extérieur à elle, c’est une affaire séculière, temporelle, qui est du ressort des autorités ». Martin Luther, Propos de table, Paris, Éditions d’Aujourd’hui, 1975, 2 volumes, p. 347. Pour une analyse plus étendue de ce propos, voir Émile Doumergue, « La pensée ecclésiastique et la pensée politique de Calvin », Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps, Lausanne, 1889-1927, tome V, p. 394, 458-459 ; Émile Stocquart, Le mariage des protestants de France, Bruxelles, 1903, p. 291 ; Pierre Bels, Le mariage des protestants nbsp;nbsp;français jusqu’en 1685, fondements doctrinaux et pratique juridique, Bibliothèque d’histoire du droit et droit romain, tome XII, Paris : Librairie générale du droit et de la jurisprudence (R. Pichon et R. Durand-Auzias), 1968, p. 89.

[6] Pour le tribunal du mariage de Strasbourg entièrement laïque : cf. François Wendel, Le mariage à Strasbourg à l’époque de la Réforme, 1520-1692, Publications de l’Université de Strasbourg, Faculté de droit et des sciences politiques, série A, n° 39, Strasbourg : Imprimerie Alsacienne, 1928, p. 50-51, 77, 91-93.

Pour le tribunal de Zurich de composition mixte : J. Adam, F. Wendel, « Le tribunal matrimonial de Zurich et le Consistoire de Genève », Revue d’histoire et de philosophie religieuses, juillet-octobre 1933, nos 5-5, 13e année, p. 448-457 ; K. Kilchenmann, Die Organisation des zürcherischen Ehegerichts zur Zeit Zwinglis, Zurich, 1946 ; W. Köhler, Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium, collection « Quellen und Abhandlungen zur schweizerischen Reformation Geschichte », Leipzig, Band I et II, 1932.

Pour le tribunal de Genève de majorité ecclésiastique : Jean Calvin, « Projet d’Ordonnance sur les mariages » (1545), dans Corpus Reformatorum, voluminis XXXVIII, pars prior, Brunsvigae, 1871, p. 33-44 ; Jean Calvin, « Ordonnances ecclésiastiques de l’Église de Genève » (textes de 1541 et de 1576), texte intégral reproduit dans H. Heyer, L’Église de Genève. Esquisse historique de son organisation, Genève, A. Julien, 1909, p. 261-313 ; O. Weber, « Compétence de l’Église et compétence de l’État d’après les Ordonnances ecclésiastiques de 1561 », dans Regards contemporains sur Jean Calvin. Actes du Colloque Calvin, Strasbourg 1964, Cahiers de la Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses n° 39, Paris, Presses Universitaires de France, 1965, p. 74-85 ; W. Köhler, Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium, collection « Quellen und Abhandlungen zur schweizerischen Reformation Geschichte », Leipzig, Band I et II, 1932 et 1942 ; J. Adam, F. Wendel, « Le tribunal matrimonial de Zurich et le Consistoire de Genève », Revue d’histoire et de philosophie religieuses, juillet-octobre 1933, nos 5-5, 13e année, p. 448-457 ; J.-H. Merle d’Aubigné, Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, Paris, Michel Lévy, 1876, volume VII, p. 77 ss.

[7] L’Église luthérienne, dans ses premières formes d’organisation, aurait été ouverte à une célébration civile du mariage, suivant les propositions de Érasme Sarcerius, Ein Buch vom heiligen Ehestande, und von Ehesachen mit allen Unbeständigkeiten, zu diesen Dingen gehörig, 1553, ouvrage qui serait, selon Le Bras, « une étude mi-juridique, mi-théologique favorable à la juridiction séculière » (cf. G. Le Bras, « La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l’an mille », dans article « Mariage », Dictionnaire de théologie catholique, Paris, 1927, tome IX, colonne 2227). Mais l’Église luthérienne, après seulement quelques années d’existence, serait rapidement revenue à soumettre la validité du mariage à la bénédiction ecclésiastique : voir Rietschel-Graff, Lehrbuch der Liturgik, Goettingen, 1952, p. 703 ss ; Max Engammare, « Liturgies protestantes du mariage au xvie siècle : de l’engagement mutuel à la cléricalisation », Revue de théologie et de philosophie, no 122, 1990, p. 43-65.

[8] Cf. Moyse Amyraut, Considérations sur les droits par lesquels la nature a reigle les mariages, Saumur : Isaac Desbordes imprimeur et libraire, 1648, 10×18 cm, 429 pages.

[9] De son vrai nom : « Édit de ceux qui ne font pas profession de la religion catholique ». En son art. XVII, l’édit donne aux non-catholiques qui ne voudraient pas se marier devant le curé la possibilité de le faire devant le juge civil.

[10] On distingue quatre textes de lois signés par Joseph II sur les mariages entre 1781 et 1788. Les mariages sont célébrés par les ministres du culte (curés, pasteurs ou popes), puis enregistrés par les magistrats pour acquérir force de loi. La Patente autrichienne impose la séparation du contrat et du sacrement, mais pas l’antériorité de la déclaration civile (ce que fera en France le Code civil de 1805).

Pour une étude détaillée, voir Christine Lebeau, « La patente autrichienne de tolérance (1781) et l’édit prussien de religion (1788) : vers la constitution du Saint-Empire ? », dans Guy Saupin, Rémi Fabre et Marcel Launay (sous la direction de), La Tolérance. Colloque international de Nantes (mai 1998). Quatrième centenaire de l’édit de Nantes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes et Centre de recherche sur l’histoire du monde atlantique, 1999, p. 171-179.

[11] Les anciens mariages au Désert n’étant pas reconnus par le nouveau droit, il devient possible, en 1788, pour des protestants séparés, de se présenter devant le magistrat au bras d’un second conjoint. Mais en tels cas, diront les synodes, c’est la loi divine qui doit prévaloir. Par loyauté envers le prince, les Églises protestantes s’interdisent de bénir les unions qui ne sont pas conformes à la loi civile et enregistrables par le magistrat. Mais toutes les unions que le prince légalise ne sont pas automatiquement reconnues « bénissables » dans l’Église. Les Églises ne peuvent rien dire dans la définition du mariage légal, mais elles restent souveraines dans l’« impartition de la bénédiction nuptiale », sur laquelle le magistrat n’a pas droit de regard.

[12] Les synodes provinciaux de la période 1788-1789 imposent un subtil entrelacs des procédures civiles et religieuses du mariage qui, tout en rendant obligatoires les déclarations légales, garantit l’antériorité de la bénédiction nuptiale sur l’enregistrement légal de l’union.

[13] Synode provincial de Saintonge, Angoumois et Bordelais du 30 avril 1788, article V, voir Edmond Hugues, Les Synodes du Désert. Actes et règlements des synodes nationaux et provinciaux tenus au Désert de France de l’an 1715 à l’an 1793, publiés avec une introduction et des notes, Paris, Grassart, 1891 (seconde édition), volume III.

[14] Voir notamment Jérôme Madiaval et Laurent Émile (éditeurs), Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs au xviiie siècle, tome LXXI, volume II, Paris, Librairie Dupont, 1908.

[15] Pierre Fontez, Les diverses étapes de la laïcisation du mariage en France, Pont. Univ. Greg., Facultas iuris canonici, Perpignan, 1972, texte abrégé de la thèse de droit canonique soutenue à l’Université grégorienne de Rome, en 1972, Marseille, P. Fontez, 1972, p. 41.

[16] Cf. Gérard Mathon, Le mariage des chrétiens, tome II (du Concile de Trente à nos jours), Bibliothèque d’histoire du christianisme n° 34, Paris, Desclée, 1995, p. 134 ss ; Pierre Fontez, op. cit., p. 30.

[17] H. Conrad, « Die Grundlegung der modernen Zivilehe durch die französische Revolution », Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechts Geschichte, GA, 1950, p. 336-372.

[18] Dufour écrit : « Sans contester le rôle de la Révolution française dans l’avènement du mariage civil obligatoire, nous ne pensons pas qu’il faille attribuer à la France, comme l’a fait naguère H. Conrad, la paternité exclusive du processus de sécularisation du mariage du Siècle des lumières. Nous sommes au contraire convaincus, comme l’a démontré R. Derathé à propos des sources de la pensée politique de J.-J. Rousseau, de l’origine allemande des principaux thèmes du xviiie siècle en matière de droit naturel », Alfred Dufour, Le mariage dans l’école allemande de droit naturel moderne au xviiies siècle, Bibliothèque d’histoire du droit et du droit romain, tome XVIII, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972, p. 6. Cf. Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, 1789-1795-1802, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, 306 p.

[19] Dans une histoire de France marquée par de longs et douloureux conflits, et dans une société où le déséquilibre démographique des confessions est considérable, le protestantisme français, dit-il, a été « contraint à une alliance objective avec le mariage civil ». Sans être une idole, le mariage civil a été une conquête. Jean Carbonnier, « La vertu du mariage civil », Couples d’aujourd’hui, réflexion protestante, Paris, Les Bergers et les Mages, 1983, p. 37, 42, 45 et 46. Cf. Jean Carbonnier, « L’évolution contemporaine des mœurs », Fac Réflexion, no 16, avril 1990, p. 5-17 ; Jean Carbonnier, « L’amour sans la loi. Réflexions de psychologie sociale sur le droit de la filiation, en marge de l’histoire du protestantisme français », Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français, 125 (1979), p. 45-75 ; Jean Carbonnier, « Terre et ciel dans le droit français du mariage », dans Georges Ripert (sous dir.), Le droit privé français au milieu du xxe siècle : Études offertes à Georges Ripert, Mélange, tome I, Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias 1950, p. 325-345.

[20] Augustin, avec raison, fit remarquer que s’il ne s’agissait que d’assurer une continuité à l’espèce, le mariage ne serait pas nécessaire. « Vous vous trompez entièrement, dit-il, si vous pensez que le mariage fut institué afin de compenser la disparition des morts par la succession de ceux qui naissent. Le mariage fut institué afin que, grâce à la chasteté des femmes, les fils soient connus de leurs pères, et les pères de leurs fils. Certes, les hommes auraient pu naître de rapports de hasard, avec n’importe quelle femme, mais il n’y aurait pas eu alors de lien de parenté entre pères et fils », Augustin, « De bono conjug. » XXIV, 32, Œuvres, vol. 2, p. 94-95, cité par Eric Fuchs, Le désir et la tendresse, Genève, Labor et Fides, 1999 (première édition), p. 114. Le mariage favorise peut-être la survie de l’espèce, mais il est surtout le lieu d’une alliance qui va permettre à pères et fils, ou pères et filles de se reconnaître mutuellement comme tels, et de vivre dans l’ordre de cette filiation.

[21] Cf. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, 1948. Dans cette vaste fresque comparative, Lévi-Strauss s’essaie à réunir sous un schème explicatif unique (l’alliance) la mosaïque hétéroclite des comportements matrimoniaux observés dans les sociétés humaines. Selon Françoise Héritier, libérale dans ses conclusions, il y a six combinaisons possibles de systèmes de filiation, dont quatre ont été réalisées par les sociétés humaines : unilinéaire (patri- ou matrilinéaire), bilinéaire, cognatique (la nôtre). Mais tout système idéel de filiation représente un montage particulier de combinaisons possibles, et échappe à une nécessité perçue comme naturelle. Cf. http://www.humanite.fr/tribunes/francoise-heritier-rien-de-ce-qui-nous-parait-natu-513170.

[22] Les actuels contrats de mariage devant notaire ne décident que du choix du régime matrimonial des futurs époux, dans la gestion de leurs patrimoines, mais n’ont pas la capacité de créer l’union.

[23] Une grande partie des thèses de doctorat qui s’écrivent aujourd’hui sur le droit du mariage concernent cette question, qui est aussi une question de droit international : en cas de mariage « mixte », ou d’immigration, quel est le droit matrimonial qui s’applique au règlement des conflits ou à l’ouverture des droits sociaux ? Entre nations, quelles sont les limites de la reconnaissance mutuelle des mariages ?

[24] Cf. les préventions de l’épître de Jacques (chapitre 5) contre les serments.

[25] Ou de l’annulation/dissolution du mariage dans les périodes où le divorce légal n’existe pas.

[26] L’affirmation selon laquelle, dans l’expérience de la justification par la foi seule, le croyant se reconnaît simultanément (et non pas successivement) être pécheur et justifié, tout en manifestant son repentir (il est « pénitent »).

[27] Même lorsque la juridiction du mariage était confiée à l’Église catholique, il y avait des conflits permanents entre les juristes régaliens et le clergé catholique sur le mariage, notamment du temps des « édits de pacification » (1561-1597) et du Concile de Trente (1563).

[28] Sur le consentement parental, l’autorité parentale, les droits de la femme, le divorce, l’adultère, l’écart d’âge, les fiançailles, l’âge du mariage, et ainsi de suite.

[29] Cette procédure expéditive a été instituée aux Pays-Bas en 2001, mais, n’étant pas reconnue à l’étranger, elle a été abandonnée en 2009 ; cf. http://nl.wikipedia.org/wiki/Flitsscheiding.

[30] C’est sur ce point précis que la doctrine protestante classique du mariage (qui soumettait la validité du mariage au consentement parental) a été condamnée par le Concile de Trente de 1563 (Décret Tametsi).

[31] La prohibition de l’inceste dans le Pentateuque : voir Dt 27.20-23 et Lv 18.6-18.

[32] Vivre séparés n’équivaut pas à un divorce, même s’il peut y conduire.

[33] Strictement parlant, un divorce n’est pas une annulation/dissolution de mariage. Pour l’état civil, les divorcés ne redeviennent pas célibataires.

[34] Même en matière de discipline ecclésiastique, cette intention ne peut s’appliquer que de manière graduelle, car, selon l’enseignement du Nouveau Testament, le « temps de l’Église » n’est pas à proprement parler le dernier sur le calendrier eschatologique. Il n’y aurait pas de discipline ecclésiastique, dans les Églises visibles, si le monde n’avait plus d’emprise sur elles.

[35] C’est ainsi que nous paraphrasons l’exhortation de 1 Tm 2.1-4 « à faire des requêtes […] pour les rois et tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous puissions mener une vie paisible, tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. »

[36] Sur ce point, il existe manifestement aujourd’hui une diversité de convictions parmi les musulmans qui appellerait des nuances. De même, le discours de l’Église chrétienne, dans l’histoire, n’a pas toujours été identique.

[37] Jean Gaudemet, Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris, Le Cerf, 1987.

[38] Cf. Rm 13.1-7 ; 1 Tm 2.1-4.

[39] Sont appelés « monarchomaques » (littéralement « qui combattent contre le souverain ») les théologiens protestants qui, au lendemain de la Saint-Barthélemy (1572), à la suite de François Hotman (1573), Théodore de Bèze (Du droit des magistrats, 1574) et Nicolas Barbaud (1574), protestent contre la tyrannie religieuse et définissent la limite au-delà de laquelle il serait légitime pour un peuple de s’opposer activement à un gouvernement indigne. Tous soutiennent qu’il est des cas où l’on doit destituer le souverain. On leur doit d’avoir largement contribué à promouvoir l’idée que le pouvoir ne doit pas être absolu, mais responsable devant les représentants du peuple (reprise ultérieurement dans l’idée puritaine d’un fondement conventionnel du pouvoir politique), et d’avoir développé une réflexion protestante sur le droit/devoir de résistance. Cf. Émile Doumergue, « La pensée ecclésiastique et la pensée politique de Calvin », Jean Calvin, les hommes et les choses de son temps, Lausanne, 1889-1927, tome V ; Monique Cottret, Tuer le tyran. Le tyrannicide dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 2009, chapitre III ; Isabelle Bouvignies, « Monarchomachie : tyrannicide ou droit de résistance ? », dans Nicolas Pique (éditeur), Tolérance et Réforme, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 71-98.